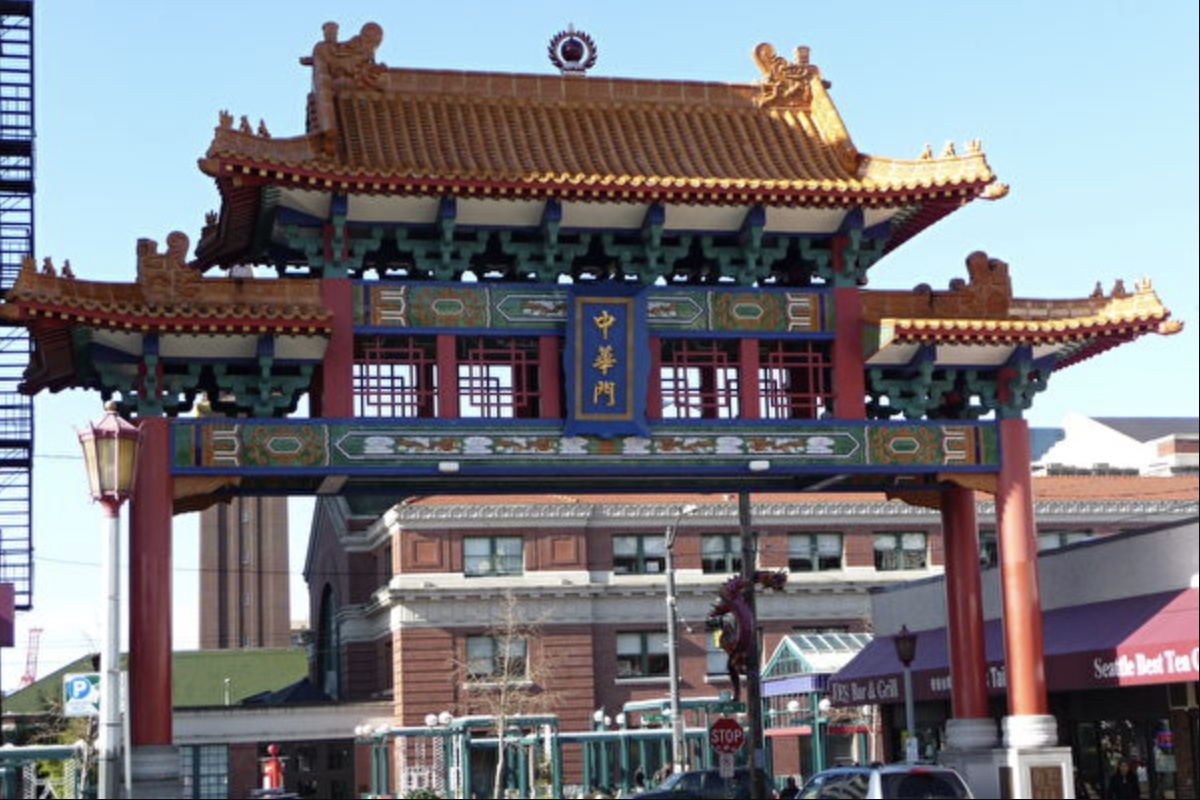

【人民报消息】格蕾丝(Grace)一家目前居住在美国西岸的大城市西雅图。他们一家的移民始于2009年的一场演讲。

格蕾丝:大概是09年吧,呃,在那个墨西哥大使馆的演讲之后,他讲话之后,他就有了朦胧的觉得此地不可留,要至少出去试试、看一看,他就觉得这个风向有点不太对。

移民始于一场演讲

【旁白】格蕾丝这段话中提到的第一个他是指习近平,时任中共国家副主席;第二个他是格蕾丝的先生。

记者:你提到墨西哥大使馆09年的一个演讲,能告诉我是一个什么样的演讲吗?

格蕾丝:是一个内部讲话,是出访期间他(习近平)在墨西哥,就是中国驻墨西哥的大使馆,他接见使馆工作人员和当地的华人华侨代表时的一个讲话。那当时以我的这个嗅觉,我并没有觉得有太大的问题,但是我先生他就觉得有一句话让他非常非常的别扭,大概的意思就是说中国的事情中国自己来处理的吧,不需要你们这个外面的人来指手画脚,我们一没有输出革命,二没有输出什么什么......我当时是觉得,It makes sense(这种说法是合理的)。我先生很有意思,他就说这不就跟家暴打老婆是一个概念嘛,就是说我家暴,这是我自己家里的事情,你们不许说三道四。

记者:你有没有问过他,他为什么对这个说法那么敏感?当时?

格蕾丝:我有问过他,而且以他的家庭背景来说,我个人觉得他应该是又红又专的那一类。所以就是我老开玩笑说他,你是天生反骨。他说有可能吧。我试图问过他,他也试图想找到答案,但是他找不到答案,他就说,就是我的本能告诉我,这句话说的有问题。

【旁白】格蕾丝和她的先生都是七零后,她的先生毕业于中国最顶尖的大学之一,毕业后又在顶尖的跨国公司工作;格蕾丝也毕业于一流大学,在北京的政府机关作公务员。

记者:他听到这句话之后,以及后来一系列的形势发展,他是怎么理解这样一个形势的?我想了解的是,就是说这种理解是怎么导致你们后面要决定移民的。

格蕾丝:呃呃,怎么讲呢?从09年起是一个非常依稀的印象,然后这不就是到了2012年,对吧?当时实际上国内还是有挺高的一个期望的,因为他(习近平)当时说的一些什么八项规定之类的,你会觉得他非常的亲民啊,他很想去打破一些原来老百姓很反感的东西。那么到了13年吧,十八届三中全会好像是13年,就是在那个里面,他说了很多,比如说市场啊,竞争啊,就是你当时听他说的这一些非常非常的好,但是事实上就是听其言观其行,你发现他做的事情和他说的事情实际上相去甚远,这个本身就造成了一种信任的危机,然后就是一种怀疑,然后这种怀疑慢慢就变成了一种信任的危机。

鲜花似锦、烈火烹油,但不对劲

【旁白】格蕾丝在感觉到对最高领导人的信任危机的同时,本身就在政府机关工作的她也体会到国家权力集中所带来的挤压。

格蕾丝:就是包括我自己在内,都能感觉到,就是控制欲越来越强,权力越来越集中,集中于国家机器。那么到后面就集中于某一个人,对吧?那这种控制体现在方方面面,体现在经济上,体现在政治上,体现在社会上。那总体来说我感觉这个社会,就是整个国家是在转向的,这点我和我先生都有非常明确的感觉。

【旁白】与此同时,格蕾丝感觉到各种社会问题也越来越严重。

格蕾丝:当时国内确实有很多我们觉得很糟糕的事情。从环境来说,那个时候是污染最严重的。从身体健康来说,让人非常非常的烦躁。我记得好像是从11年在微博上,最早是美国驻华大使馆开始发PM2.5,那个时候就是非常非常非常的糟糕。然后孩子也比较小,就很闹心。

记者:那当时你们对形势的这种分析和判断,主要是在你们两个人之间,还是说你们周围有一些人,有相似的这种感觉?

格蕾丝:呃,主要是我和他之间,我也有少数的朋友会跟我持相似的这种怀疑,或者对前景开始就是出现比较悲观了,因为在2012年之前,那个中国,尤其是08年奥运会之后,我们感觉就是鲜花似锦、烈火烹油的感觉,就是已经到了极盛的状态。但那时候我就开始隐隐约约觉得有点不太对劲。

【旁白】格蕾丝说她感觉到的这种不太对劲是因为她越来越关注公共问题。

格蕾丝:那个时候怎么讲,一些社交媒体的言论箝制还不像现在这么严厉。所以那个时候你还是可以在一些社交媒体上看到一些所谓反贼的言论,或者是持不同政见者,没有那么激烈啦,就是他会对社会提出一些批判,会有一些意见领袖他们的某一条帖子可能就会突然让我有一种灵光乍现的感觉,就是会触及到这个问题,我原来从来没有考虑过。对呀,为什么会是这样呢?出了什么问题呢?

记者:那个时候您的工作状态是什么?就是说您开始关注这些公共问题了,是因为和你的工作相关吗?

格蕾丝:我自己的职业生涯当中,可以说是绝大部分的时间是伴随著中国改革开放的一个大势,包括我所在的这个单位是长期从事高度介入这个对外开放的工作,和中国加入世界贸易组织基本上是非常非常密切相关的。所以我已经非常习惯于一种定性的思维,就是我们一定会越来越开放的,我们一定会越来越自由的。但是我就突然发现,从大环境到小环境慢慢地发现有一些变化在悄然的发生,然后让我开始质疑。

我去过六十个国家

记者:方便说你当时是做什么工作吗?

格蕾丝:因为我是一个所谓的外语干部,就是英语干部吧。我是讲英语的,所以我当时因为我的工作原因,去过差不多六十个国家。

记者:你讲到13、14年的时候,你们判断形势已经不对了,然后再加上其他一些因素,那个时候就想到要出来了,是吧?

格蕾丝:已经有了这个非常朦胧的想法。那么对于我来说,应该是热情并不是那么高涨,因为坦率的说,以我和我先生各自的工作家庭背景,我们在北京算不上人上人,但至少也是过得非常舒适的。即便是从他的角度而言,如果不是当时因为他的雇主给了他这样一个非常容易的机会,我们也不会说特别费劲的去办什么投资移民,我们是一个比较顺水推舟的这样一个状态,就很松弛,就有这个机会,我就试一试。

【旁白】格蕾丝的先生由于公司的协助,很快办好了移民手续,并在2016年先行到了美国;直到三年后,格蕾丝和孩子才从北京移民到西雅图。

记者:在你们移民决定的过程当中,你和你先生之间也没有多少差异,是吗?

格蕾丝:差异是有的。嗯,反对谈不上,但是是反复的纠结。因为不是那么容易的事情,因为我不觉得我的专业技能在美国能够找到一个可以和我过往工作在各方面都比较匹配的一个新的工作。所以你如果从一般世俗的角度来说,你可能会觉得自己有一个身份地位的下降。而且在这个过程当中,我原来的单位里其实又曾经给过我一次机会,一般人看会是觉得很好的机会,就使得我更加的纠结。所以那个时候我跟我先生经常就是跨时区,要跨著这个将近一万公里,也就是反反复复,就是我的情绪会反复的波动啊,今天打完四十分钟的电话,我觉得我已经说服了我自己,我已经找到了我的peace of mind(心灵的平和)。过两天那个感觉就又回来了,所以那段时间反反复复,反反复复是有的。最后我还是选择来。

记者:那你当时决定出来的时候,你到底牺牲了什么呢?就是你是怎么克服你的情绪的?

格蕾丝:我怎么说服我自己的,对吗?呃,我觉得第一点呢,就是最主要的原因吧,从我个人的职业来说,我自己出现了一个职业的瓶颈期,我自己非常非常的迷茫,我不知道接下去我在事业上能做什么,我还能在多大程度上发挥我的专长,我还能在多大的程度上压制我的这种自由的天性啊,去适应这个越来越收紧的大小环境。

为了移民,我牺牲了很多

记者:但是我们知道,就在北京那种地方,如果你是属于这种比较舒服的位置,是不是意味著你的牺牲其实是很大的?

格蕾丝:嗯,对,就是如果我留在那儿继续下去,我是可以过得很舒服,然后社会地位感也很强嘛。但是我想说的第二个原因,就是并列第一个原因的另一个原因就是家庭吧,就是孩子也慢慢一年一年的在成长,我不可能永远这样两地分居,这不是一个正常的家庭吧。所以从孩子的长远发展来说,考虑到我本人对国内对思想、对言论的这种高度的钳制和禁锢,我是极其之反感。我对这个可谓用深恶痛绝来形容。所以我不想让我的孩子在一个思想和言论被高度封闭禁锢的国家里面长大。

记者:你克服了自己的一些负面的想法,而且对自己的未来的生涯做了一个决断,然后移民了。然后你们移民的时间是在2019年。2019年移民过来的话,实际上也就是说刚好躲过了疫情,是吗,可以说你是很幸运的吗?

格蕾丝:是的,是的,我认为我非常非常的幸运。实际上,疫情刚开始的时候,我碰巧是在国内的,因为我母亲做手术,我就是在2020年一月份的时候回北京了,然后很快的嘛,我记得是1月23号吧,还是25日?

记者:对,是23日。

我为中国人痛哭

格蕾丝:武汉就封城了,对不对?然后不就中美断航了嘛,我就回不来了,所以我是一直拖到了差不多八月份,2020年的八月份才有飞机可以飞回美国。所以在疫情刚爆发的时候,那个时候铺天盖地的那种惨痛啊,武汉发生的事情其实对我是有创伤的。我特别特别清楚的记得李文亮医生去世的那天晚上,我就一个人在房间里痛哭,就是特别特别的难过。后来我,我就给我先生打电话,他那个时候在美国,就是我电话一接通,我就开始嚎啕大哭,他先是吓一跳,因为他那时候刚好是在上班路上......直到今天我想起来还是非常非常难过,因为我不知道是在哭他,还是在哭自己,还是在哭所有的中国人,就是很难过。

记者:回首你们整个移民过程,你在美国已经生活了6年,那你觉得你们当初移民是一个正确的选择吗?

格蕾丝:是我迄今为止最正确的决定,没有之一。怎么讲,移民给了我最大可能的自由,我本人对自由的解读是什么?就是你永远会有选择的余地,你永远会有选择的权利。

记者:你以前有没有意识到,这种自由、这种选择对你来讲非常重要?

格蕾丝:我以前没有意识到。以我为例,年轻的时候我就是要闪闪发光,我就是让每个人都能看得到我,我工作上特别优秀。然后当你实现了这个目标以后呢,你就会发现,OK,我已经得到它了。那下一步呢?那你自然就会去考虑更多的,或者说在我的定义范围内更高层次的价值,那我定义的更高层次的价值是自由。

记者:所以这里可以说是你的价值观的转变吗?

格蕾丝:对,可以这么说。

记者:那么现在你们的生活当中,谈得更多的,或者说,生活的重心是美国吗?还是中国?那您个人的生活状态呢?

格蕾丝:我的绝大部分的这个注意力肯定还是放在美国。对国内的这种关注,其实关注一直在,我老开玩笑说是一种叫做阅过即焚,就是我很麻木了,就到了这种情况,就是我觉得Hopeless(毫无希望),就是我不值得再把我的情绪、我的感情再投注在那个方面。我现在既然我们一家人在这里,我心安处是吾乡啊!我既然是在这里,我就应该以这里为我的家。△(转自自由亚洲电台)